Julia Sáez-Angulo

Fotos: Charo Marín

20/12/23 .- Valencia .- : “El valenciano tiene el mismo sustrato que el catalán o el mallorquín, eso es todo”, me explica el historiador y arqueólogo, José Aparicio Pérez (Valencia, 1943), cuando nos vimos en la Real Academia de Cultura Valenciana,- de la que ha sido secretario y donde sigue trabajando de voluntario incondicional-. El encuentro fue con motivo de la exposición de la artista visual Charo Marín en la citada institución.

Funcionario jubilado del Museo de Prehistoria de Valencia, con sus 81 años, Aparicio ha llevado a cabo más de un centenar de campañas de excavaciones, sobre todo de arte ibérico, “no hay que olvidar, grosso modo, que la península se divide en tres bandas: celtas al oeste, íberos al este y celtíberos en el centro, todos ellos antes de la llegada de los romanos, que invadieron la totalidad del suelo”, me resume el arqueólogo.

José Aparicio -Pepe para los amigos como Charo Marín- también es miembro de la Real Academia de la Historia desde 2006 y no es para menos, porque además de su abundante trabajo de campo, ha escrito más de una veintena de libros en los que recoge sus investigaciones, entre los más recientes: El paleomesolítico valenciano: Cova del Volcán del Faro (Cullera): memoria de las excavaciones e inventario del material. (2003); Historia-memoria de los veinticinco años de divulgación cultural y de investigación científica' (2005); La cultura Ibérica: síntesis histórica (2005); El vino: aproximación a su cultura (2008); Relatos breves de arqueología valenciana (2010); La mujer en la Prehistoria y protohistoria. (2012), o Viaje al patrimonio histórico-artístico y arqueológico. (2012).

Por toda su labor ha sido premiado sucesivamente y también ha entrado en polémicas intelectuales, lo que anima siempre el debate científico y cultural. Aparicio me obsequia su libro titulado “Viaje al Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico (tangible o intangible)" (2012), editado por la Diputación de Valencia. A Aparicio le ha interesado siempre la divulgación del conocimiento, para mejor recuperar y conservar lo valioso que se tiene. Valencia y la arqueología valenciana han sido y son su pasión. En la introducción al libro citado concluye: “Un consejo, siempre arriesgado, primero lo propio, seguidamente lo ajeno”.

Tras el XXIII Congreso Arqueológico Nacional en Elche, Aparicio defendió en un artículo la autenticidad de la Dama de Elche, por su propia entidad de piedra y ornamentos, así como la analogía que presenta con otras esculturas encontradas en yacimientos cercanos.

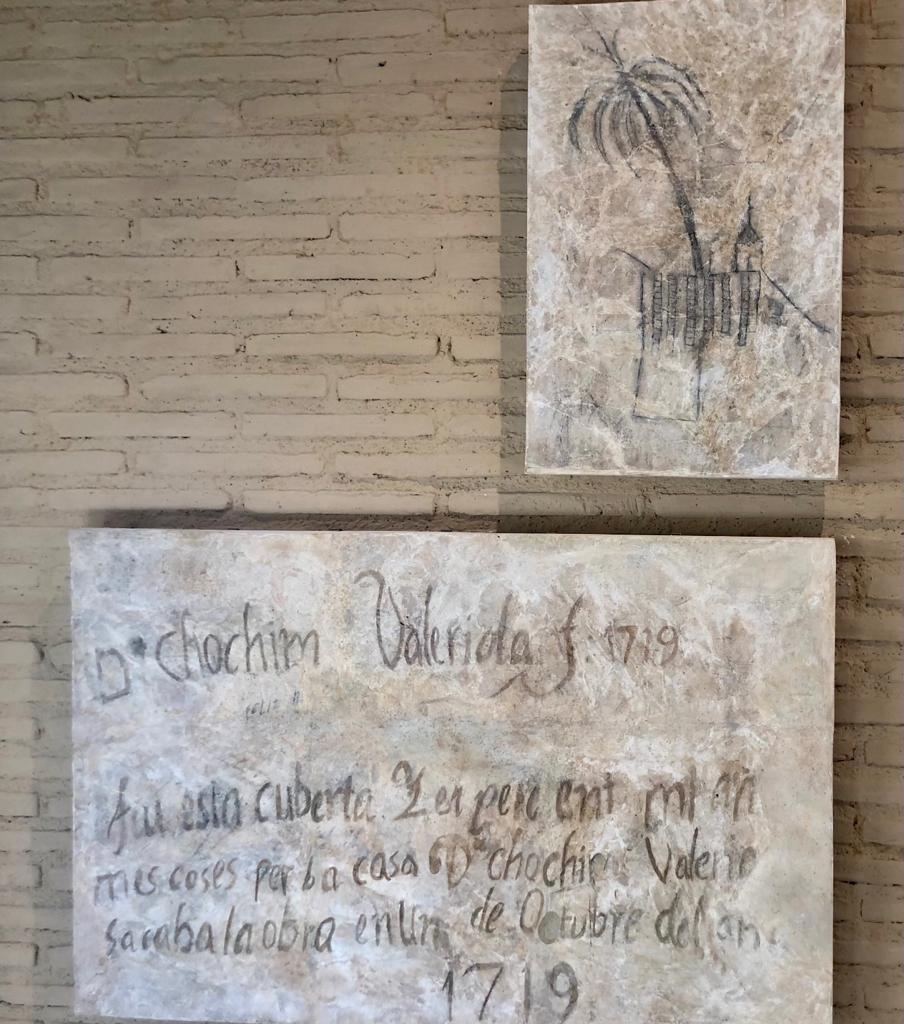

A Valencia le sucede como a Roma, Murcia, Tarragona y otras capitales importantes en torno al Mediterráneo: se abre una zanja y aparecen vestigios arqueológicos de diversos tipos. El Centro Hortensia Herrero de arte contemporáneo ha descubierto recientemente un fragmento del circo romano de la ciudad, en el sótano del palacio dieciochesco de Valeriola, donde tiene sede. Lógicamente han tenido que respetarlo y hacerlo convivir con el arte de nuestros días: una instalación “Transformer 2022”, del artista Natt Colishaw. Un videoarte, con carreras de caballos en un circuito, que dialoga y emula al antiguo circo romano.

Le pregunto a Aparicio por la particularidad de la lengua valenciana y responde sin vacilar que “el catalán, el valenciano y el mallorquín tienen un sustrato común, pero de ahí no pasa, porque “el medio”, siempre importante, los ha llevado por distintas necesidades y caminos. La lengua valenciana ha dado una gran literatura con nombres como Ausias March", libro que tanto ha elogiado Mario Vargas Llosa. Como en España, todo se polariza, los de izquierdas hablan de la lengua de “los Paisos catalans” y los conservadores -que conservan la Historia- alegan que “Valencia nunca fue un país, sino un Reino y tiene su propia lengua”.

La erudición de Pepe Aparicio sobre arqueología y asuntos valencianos desborda y documenta, hasta hacer perder la inocencia inicial del otro, mi caso, en los temas abordados. Supura el amor a Valencia, una ciudad espléndida que también conoció pasados esplendores, como en la época íbera y romana, cuando era una “ciudad ideal”. El arqueólogo ha recorrido su tierra palmo a palmo, por lo que apenas guarda secretos para él, aunque sabe que el conocimiento es siempre ilimitado. Ama la tierra que le vio nacer y le está agradecido por la hermosa Historia que le brindó en el pasado.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana fue fundada en 1915 por la Excma. Diputación Provincial de Valencia, con la denominación de “Centro de Cultura Valenciana”, con la finalidad de promover la investigación, defender los valores culturales del pueblo valenciano y formar un archivo y una biblioteca sobre temas específicamente de este ámbito. La Real Acadèmia celebró su primer centenario en un acto central en La Lonja de la Seda y un Te Deum en la Catedral en 2015, colofón de un año muy intenso de actividades.

El objetivo fundamental de la ESCOLA SUPERIOR D’ESTUDIS VALENCIANS (ESEV), es establecer un vehículo de comunicación para canalizar la divulgación de la Cultura Valenciana en todos sus ámbitos y aspectos, especialmente en aquellos que abarcan las secciones de la RACV.