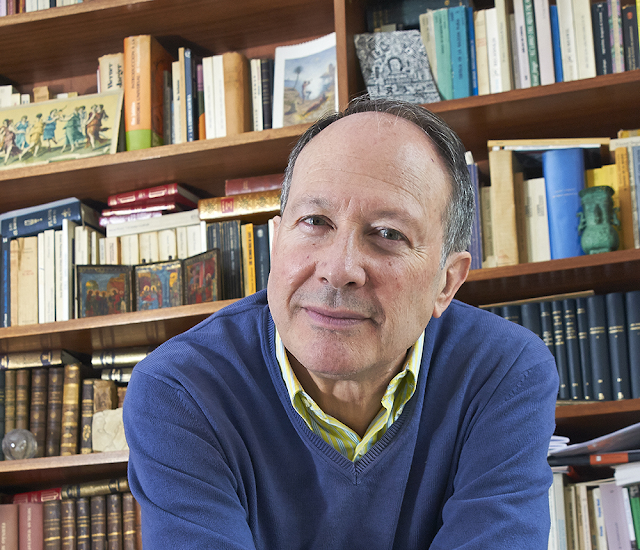

Ignacio Gómez de Liaño, filósofo, escritor

Ignacio Gómez de Liaño, filósofo, escritor "Nueva Revista" Ignacio Gómez de Liaño

29 de mayo de 1996

Hace aproximadamente un siglo se creyó -como se ve en los – primeros capítulos de las memorias de Stefan Zweig- que se había llegado a un grado casi insuperable de seguridad y tranquilidad en la vida social. La razón se había encarnado definitivamente en la historia y aunque de vez en cuando asomasen nubes por el horizonte, diríase que nada, al fin, impedía que el pensador y el poeta mantuviesen todo el tiempo que fuera preciso, sin oprimentes interferencias, un estado de lúcido ensimismamiento, condición necesaria de la función intelectual y de toda mejora de la civilización. El optimismo finisecular era el resultado de una combinación de factores muy atractivos, y por eso mismo peligrosos: de una parte, el talante rusoniano («el hombre es por naturaleza un ángel») y, de otra, las ideologías del «progreso infinito» («los avances técnicos harán en seguida de la tierra un paraíso»). Nuestro caduco siglo xx todavía está pagando la deuda contraída por tan malhadado optimismo. En el marco de esa deuda está, obviamente, la Primera Guerra Mundial, y dentro de la Primera Guerra Mundial se debe llamar la atención sobre una transformación en la que no se ha solido reparar: la transformación del intelectual en propagandista político, estigma que lo ha marcado para el resto del siglo. A esta metamorfosis no ha contribuido menos el hecho de que el desapego y el distanciamiento que exige la función intelectual han venido a ser insuperablemente dificultados por las formas que ha adoptado la vida en estos últimos decenios. Pues en lo que al intelectual se refiere, el fin de las hostilidades militares no ha significado que para él se abriese el tiempo de la paz. Se da por supuesto que lo principal que debe hacer no es pensar, sino combatir. De ahí que hayan empezado a aflorar tendencias de un primitivismo semejante al de aquellas épocas arcaicas en las que los peligros procedentes del exterior no permitían ni un respiro a la inteligencia ni un afinamiento a la sensibilidad. Esas interferencias se han vuelto hoy en día un verdadero acoso.

Si el ruido de los centros urbanos ha sepultado el plural y matizado son de los susurros, el de los medios de comunicación ha provocado tal sordera en el oído interior que la gente ya solo está en condiciones de percibir las voces gruesas, los exabruptos, con su limitado repertorio emocional e intelectual. Se trata de una sordera y una ceguera que incapacitan al sujeto para ver y oír todo lo que se eleve un poco por encima de lo primario. Pero todavía hay algo más insidioso que saca al intelectual fuera de sí: se le exige de forma cada vez más perentoria que vaya de acá para allá como un mercachifle de opiniones; que, haciendo ostentación de una resistencia paquidérmica, aparezca en estas y aquellas tribunas; que si hoy posa en un curso a las orillas del Cantábrico, mañana pasee su muestrario de apariencias verbales junto al Mediterráneo, y acabe cerrando la temporada veraniega a los pies de alguna sierra del Sistema Central. Se le pide que viva en estado de constante alteración, y que desempeñe su función intelectual en condiciones en que lo superficial es norma. Llega un momento en que el intelectual ni sabe lo que dice ni tiene tiempo para pensarse dos veces lo que dice. A la postre, solo queda un vendedor de jirones de lenguaje, un zurcidor de citas y pensamientos que no ha pensado; de ideas que nunca ha tenido. El intelectual se vuelve así un nuevo bárbaro en una sociedad barbarizada.

Pero aun suponiendo que se las arregle para emboscarse allí donde pueda tensar lo más posible las líneas vectoras de su pensamiento, allí donde pueda afinar mejor su oído, y aun suponiendo que sea capaz de crear algo importante, todavía se requiere otra condición para que su actividad se mantenga a una cierta altura. Necesita de un medio adecuado. Sin embargo, ese medio está desapareciendo con rapidez. El acoso con amenaza de derribo que sufren las disciplinas literarias y filosóficas en los planes de estudios son un exponente y un factor de ese arrasamiento, al que no contribuye menos su sustitución por asignaturas prendidas a la actualidad, a las modas e ideologías del momento. Súmese a esto que la gente que podría formar el campo donde esparce sus palabras el escritor ya no tiene ni tiempo ni humor para leer, para escuchar con reposo, para entender realmente lo que lee o escucha. Al final, ese lector apresurado se conforma con el efectismo de la subliteratura periodística. Acostumbrado al tratamiento superficial de los asuntos, pues el formato de los artículos periodísticos o el de los espacios televisivos y radiofónicos no permiten otra cosa, si alguna vez se topa con un estudio de alguna entidad lo aparta como si estuviera escrito en chino. De ahí al analfabetismo profundo -al analfabetismo que se ignora a sí mismo- solo hay un paso.

Rebajas de criterios, negocio con cretinos

Todavía hay otro factor -ligado a los dos anteriores- que hace cada vez más inviable la función intelectual. Es el descenso que se ha producido en los criterios de valoración. Se ha llegado al extremo de que a cualquier cosa -escrita, pintada o del tipo que sea- se le deba suponer un valor cultural intrínseco. Y si esa cosa es lo bastante vulgar, torpe o afectada se puede aventurar que, con la oportuna orquestación, llegará muy lejos. Pero cuando los criterios de valoración no son lo bastante altos, y los de la hora presente son todo lo bajos que pueden ser, la literatura, la pintura, la filosofía se rebarbarizan. Las grandes crisis han estado provocadas precisamente por el rebajamiento de los criterios de valoración. Un par de generaciones inmersas en esas bajadas de nivel pueden acabar con una gran civilización. Ese rebajamiento ha contribuido, además, a la sustitución de los criterios intelectuales por el único que hoy está en vigencia, el del todopoderoso economicismo, lo que en España ha ocurrido, sobre todo (no deja de ser curioso), durante los gobiernos socialistas. El criterio economicista no tiene en cuenta para nada las calidades intrínsecas de lo que se coloca en las librerías, las galerías de arte o las salas de cine, sino que se basa en lo bien engrasado que esté el sistema de promoción y venta con vistas a un terreno progresivamente ocupado por el hombre-masa. De ese modo, lo que debería ser un medio -la gestión económica- se ha convertido en el fin principal de todo, y lo que debería ser un fin -las calidades intelectuales y estéticas- ha pasado a ser un mero y servil instrumento al servicio del negocio. Un negocio que consiste en cretinizar lo más intensivamente posible a un público cada vez más extenso. Uno ya se va acostumbrando a que los directivos de las grandes editoriales no se recaten de decir que si un autor desconocido y poco inclinado a servir de títere a los equipos de promoción les llegase con obras como el Tractatus de Wittgenstein, El hombre sin atributos de Musil o En busca del tiempo perdido de Proust, no vacilarían en indicarle, tras darle unas palmaditas en la espalda, la puerta de salida del despacho.

Los tres factores que acabamos de citar -el estado de alteración permanente en que se pretende hacer vivir al intelectual, la precariedad de las exigencias educativas y el rebajamiento de los criterios de valoración- han hecho que solo imperen los valores económicos –la «venta del autor»- y con ellos modalidades literarias del mayor primitivismo. A este respecto, hay que agregar que la perversa supeditación de los estudios académicos a los intereses empresariales solo es parangonable a la no menos perversa del Estado y los llamados intelectuales a esos mismos intereses. Y debemos decirlo claramente, si queremos desmontar uno de los mitos de nuestro tiempo: la ordenación del trabajo que impera en las sociedades industrializadas permite muy pocas posibilidades al cultivo interior. No hay que hacerse ilusiones sobre el eventual aumento del tiempo de ocio. Ya se sabe a qué se le dedica, a procurarse un entretenimiento banal, estandarizado, que consiste en pulsar los resortes de las emociones más primarias. La mecanización del tiempo de trabajo se complementa así con la mecanización y trivialización del tiempo de ocio. El furor que desencadena el fútbol, el monopolio del tiempo que ejerce en los medios de comunicación, son solo una muestra del estado de cosas que estamos describiendo. Si tuviéramos que emplear este dato como regla para medir la fuerza del despotismo (según solían hacer hace veinte o treinta años los críticos del régimen de Franco), es indudable que este particular dinamómetro habría estallado en los últimos años. Es, una vez más, el panem et circenses de las «épocas de angustia» de las que hablaba Dodds.

Para que el escritor pueda generar algo importante y de ese modo contribuir a que suba el nivel de la cultura, todavía se requiere otra cosa: independencia en relación con poderes que tienen unos objetivos diferentes cuando no opuestos -como son el económico y el político- a los cognoscitivos y sensibilizantes que el filósofo y el poeta representan. Se dirá que el escritor nunca ha tenido a su alcance tantos espacios donde publicar sus trabajos. Es cierto, pero no lo es menos que todos esos espacios se parecen cada vez más entre sí. Todos ellos están volcados a la actualidad; a los rasgos más primarios y groseros de la actualidad. Todos ellos sirven a grandes poderes económico- políticos. Todos ellos están organizados de tal manera que no se deja un resquicio al pensamiento espontáneo y auténtico. Un periódico o una editorial son organizaciones comparables a un ejército, con una cadena de mando semejante, que difícilmente toleran al francotirador ensimismado cuya aspiración no es otra que ver con claridad en lo que le rodea. Pero no solo su organización es semejante a la de la milicia, es que han llegado a actuar como ejércitos en situación permamente de combate a fin de conquistar la opinión pública y desarmar al contrario. Al escritor ensimismado solo le abrirán su tribuna si se amolda a los imperativos de la actualidad y a las exigencias estratégicas o tácticas del grupo que controla el medio. Si el escritor se convierte en títere fácilmente manejable, si renuncia a pensar por sí mismo, le recibirán con los brazos abiertos. Pero si no se aviene a las exigencias del guión, lo mejor que puede hacer es que se vaya con sus trastos a una isla.

Una de las consecuencias inevitables de la situación que estamos describiendo es que los intelectuales deseosos de ganar notoriedad están dispuestos a cualquier cosa con tal de no ser independientes, de no verse obligados a ser libres. «¡Dios mío, déjame ser esclavo de los poderes a lo largo de este día!», claman por la mañana elevando los brazos hacia el cielo raso de su dormitorio. Solo pensar que los Epulones del momento vayan a dejarles sin el canapé nuestro de cada día les da pánico. Ya se vio en el 82. Miles de intelectuales se pasar n de golpe, como un solo hombre, al séquito del nuevo oligarca. «No nos resignamos», claman en el 95, temerosos de perder alguna porciúncula del canapé. Asustados ante la perspectiva de quedarse a la intemperie, exigen que se les permita respirar el aire de los pasillos ministeriales, de las consejerías, de los consistorios. Pues han hecho sus cuentas, y han llegado a la conclusión de que pasarán por todo menos por los azares del juego limpio. ¿Qué sería de ellos si los naipes no estuviesen marcados? Eso sí que representaría la «trasmutación de todos los valores» y no la preconizada por Nietzsche. El que ahora empiecen a menudear los que critican al poder no quiere decir que hayan comprendido que la función del intelectual solo puede aspirar a una cierta dignidad si se mantiene desapegada del poder. Simplemente, no acaban de ver claro quién es o quién va a ser realmente el amo.

El Estado cultural: pedestales y telas de araña

Lo grave no está solo en el volumen y la fuerza que han adquirido los grupos que deciden lo que se debe publicar y enaltecer, sino que el enorme poder del Estado es a menudo utilizado y puesto al servicio de esos grupos, de modo que, en vez de moderarlos, acaba siendo un agente de sus intereses, cuando no pretende ser él mismo el protagonista de la cultura, perversión que lleva por el camino más corto a la autocracia. Da que pensar que las diferentes Administraciones públicas editen más de la mitad de todo lo que se publica en nuestro país, y que, al mismo tiempo, las adquisiciones de las bibliotecas públicas solo cubran un 0,5% de la oferta editorial total en vez del 5% de hace algunos años. ¿Qué quieren decir estas cifras? Primero, que los gobernantes cuentan con recursos enormes para crear dependencias y clientelismos, y, segundo, que nada parece oponerse a su uso discrecional, es decir, clientelista. Es dudoso que así se vaya a contribuir a una auténtica eclosión intelectual; al contrario, lo que se logra es la desvirtuación y esterilización de toda posible eclosión. Con la autoridad que da tan abultado zócalo de medios económicos y organizativos, el político socialista-nacionalista de estos últimos años ha venido a decirle al escritor: «si estás conmigo, tendrás muchas posibilidades de triunfar, pues ya ves qué colección de pedestales están a mi disposición; pero si no estás conmigo, todo te resultará muy difícil». Y aún puede agregar: «naturalmente, te dejo libre para que digas lo que quieras, pero si lo que dices no coincide con lo que yo quiero oir, haré todo lo posible para que tus palabras no lleguen a nadie».

Conviene insistir en este punto, pues el principal problema de la actual situación cultural está en que los responsables políticos han tenido las manos demasiado libres para hacer un uso discrecional de cuantiosos recursos, lo que ha dado lugar a un sistema discriminatorio, en el que todas las ventajas van directamente a los que demuestran ser cooperativos con el sistema de poder al que sirve el responsable político. En consecuencia, las iniciativas independientes se ven en una inferioridad tal de condiciones que están condenadas al ostracismo y la volatilización. Para evitar el encuentro frontal entre el intelectual y responsable político ha surgido la inefable figura del «intemediador». Controla lo que se debe publicar o no publicar, exponer o no exponer. Los contenidos tanto como los formatos. Está en el secreto de las voluntades del -llamémoslo así- «acaparador-de-cultura» (por lo general un iletrado) y en el de cómo hacer que los «productores» de esa materia orquesten las confusas voluntades de aquél. Se le suele ver junto al variado espectro de los poderes (no solo los políticos). Es fácil reconocerle por su manera de hablar. Lanza por delante una catarata de nombres extranjeros que demuestran la vastedad de sus relaciones internacionales; y se escuda tras una irresistible granizada de palabras de apariencia técnica que evidencian su familiaridad con los viveros del intelecto y las revistas especializadas. Su trabajo, por supuesto, se paga mucho mejor que el del «productor-de-cultura», quien, sin embargo, debe exteriorizar al Intermediador su agradecimiento, si no quiere correr el riesgo de que su obra sea arrojada a las tinieblas exteriores. ¿Y en qué consiste su tarea? En «programar». Programar lo que se debe escribir; así logra algo todavía más importante: introducir en los espíritus una idea muy precisa de lo que no se debe pensar, desear, decir, hacer. Consigue los mismos efectos que la censura de antaño, que los comisarios políticos de otro tiempo; pero sin sus inconvenientes. Puede salir a la calle con la frente muy alta. Es todo un benefactor, un mecenas.

Por lo general la acción dificultadora que el político o el intermediador ejercen contra los independientes no se efectúa a la manera de la censura de los regímenes dictatoriales, sino con visos filantrópicos más difíciles de desenmascarar. Cuando el Gobierno favorece a grandes empresas editoriales que, para responder a los favores recibidos, actúan como órganos de propaganda; cuando hace otro tanto con los escritores por los servicios prestados (sobre todo en la hora crucial de las campañas electorales); cuando, a través del Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro y otras Direcciones, o bien las Universidades de verano, congresos, programas de televisión, subvenciones a revistas, jurados, premios oficiales (escalafón que comprende el Cervantes, el Príncipe de Asturias, los Nacionales, el Cataluña, etc.) distribuye un variado abanico de prebendas entre los elementos de la cultura, esos favores pueden presentarse como muestras de mecenazgo y filantropía, pero en realidad lo que con ello se hace es formar una línea defensivo-ofensiva que intervendrá, sin necesidad de que se lo ordenen expresamente, contra los elementos intelectuales que critican la acción del Gobierno o cuestionan el valor de esos presuntos mecenazgos en los que, por otra parte, el mecenas no pone una sola peseta de su bolsillo. Con esta tupida red de favores, los intelectuales se convierten fácilmente en propagandistas; más todavía, en fuerzas de choque.

Los que viven directa o indirectamente de la red son tantos, el éxito de sus publicaciones depende hasta tal punto de la benevolencia gubernamental y de los grupos mediático-editoriales que están en simbiosis con aquélla, que a menudo se vuelve difícil hacer ver hasta qué punto se trata de un sistema perverso, dada la fuerza de la propaganda y el silenciamiento de los críticos. Son muchos los interesados en presentar el sistema de la red como si fuese una maravilla y a los que lo critican como si se tratara de un grupúsculo de resentidos, envidiosos, frustrados o excéntricos. No pongo en duda que, en condiciones como las descritas, en las que la mano del político llega a todas partes, es muy difícil rechazar sus «invitaciones», sobre todo porque siempre se encuentra alguna excusa con que justificar la aceptación de los favores recibidos. Como, además, no se ve en el horizonte ningún espacio no contaminado en el que refugiarse, raro es el intelectual que no acaba cayendo en la red. Y no seré yo quien vaya a culparle por ello, pues no se puede obligar a nadie a ser un héroe. Por eso mismo es tanto más urgente que el intelectual abandone este tipo de componendas que envilecen su función específica, y que los políticos no contribuyan tan descaradamente al envilecimiento.

Los intelectuales y el poder

Me voy a permitir decirlo con las mismas palabras que empleé en un artículo («Los hombres de la situación y la utilización de la cultura») publicado en la revista Buades en 1986 (poco después de volver a España, tras un año de permanencia en el Japón):

«La política cultural de estos últimos años no persigue, como parecería, una finalidad cultural, sino puramente política (y envilecedora, como veremos, de lo cultural), en el sentido de que los recursos culturales son empleados para consolidarse en el poder un determinado partido o grupo político. […] El hecho de que la inmensa mayoría de las actividades culturales estén patrocinadas desde el Estado y sus inmediaciones no es algo de lo que debamos felicitarnos, pues es la mejor manera de que se distorsione la realidad cultural y se obstaculicen e impidan las iniciativas individuales y sociales, que no pueden resistir la competencia estatal, pero que están – o estarían, de poder germinar- mucho menos expuestas a la manipulación y la uniformización […] Del envilecimiento de la vida cultural es un indicio harto notorio que desde hace unos años el prestigio o valor intelectuales se miden no por cualidades intrínsecas de las obras, sino por las cenas a las que se asiste, las invitaciones oficiales que se reciben, las inauguraciones y presentaciones a que se acude (sobre todo si honra el acto con su asistencia un ministro) o las veces que la cara del personaje aparece en la televisión, escenarios para los que sirven mejor ciertas cualidades políticas -indiscernibles a menudo del oportunismo- que las intelectuales. En condiciones así, y una vez que se han universalizado estos termómetros socioculturales, es lógico que se llegue a mirar torvamente a los que se mantienen al margen del juego y gozan de un prestigio -forzosamente minoritario- que no se han ganado de una manera oficialista. Con todo esto, la vida cultural ha quedado irremisiblemente mediatizada y radicalmente desfigurada. Pues aquellos intelectuales que se apoyan en los inmensos recursos del Estado disfrutan de una preeminencia pública con la que no pueden soñar los realmente independientes».

Cuando en 1991 la revista La balsa de la Medusa me pidió el permiso para reeditar este artículo en un número dedicado a «Los intelectuales y el poder», agregué una «Postdata», en la que destaqué de manera todavía más radical el envilecimiento al que se había llegado: «cuando apareció ese artículo eran todavía muchos los que se negaban a ver la evidencia. La evidencia de que todos esos nobles benefactores de la humanidad y amigos de los oprimidos no eran más que un hatajo de trepadores, que cubrían lo poco presentable de sus apetencias, con el delicado velo de las grandes palabras».

La radicalidad de la «Postdata» y de algunos artículos de crítica cultural que escribí por esas fechas, así como la del libro La mentira social (Madrid, 1989), venía provocada por el hecho de que una buena parte de la intelectualidad que pasaba por más progresiva se mantenía muda y condescendiente ante un proceso de perfiles totalitarios, en el que, por otro lado, no se podía atisbar el menor elemento de grandeza (si es que en esa clase de procesos se puede dar alguna grandeza). Al repasar el citado número de La balsa de la Medusa, me asombra ver hasta qué punto los representantes de la intelectualidad han podido desempeñar la labor de «emborronadores». Un catedrático universitario de Historia del Arte Contemporáneo, autor de numerosas publicaciones, que pasa por hombre de ideas avanzadas, decía en ese número: «el poder no existe: no lo detenta este gobierno insoberano ni lo detentará ningún otro, y tampoco me creo que sea capaz de mandar una conjura de banqueros inteligentemente agrupados para defender sus intereses colectivos. […] Hoy, más que nunca, el poder me parece una entelequia, un invento infantil (como el de Dios) para que los políticos puedan jugar a indios y vaqueros, para que se hable de ellos y se sientan importantes. […] Nadie tiene, de verdad, PODER» (pág. 32).

Un Stalin o un Hitler se habrían sentido complacidos si un intelectual hubiese afirmado, en los tiempos en que habían acumulado más poder, que el poder era una simple entelequia, un invento infantil, y que nadie tenía realmente poder. El gobierno socialista, que en 1991 (vísperas de la Feria Universal de Sevilla y de los Juegos Olímpicos de Barcelona) había acumulado el mayor poder contable que nunca se haya acumulado en la historia de España, podía sonreír halagado ante pronunciamientos sobre el poder como el citado. Tal vez esas declaraciones no haya que tomarlas ni como una maniobra de distracción ni tampoco como un diagnóstico político poco acertado. Probablemente, no son sino una simple muestra de frivolidad o de la moda de hacer de los asuntos serios cosas de mucha risa. Esas «risas» que se suelen emplear para desarmar a los críticos cuando faltan argumentos.

Pero aún sorprende más el comentario que en ese mismo número de La balsa hacía en 1991 un conocido catedrático universitario que desde hace veinte años pasa por uno de los popes de la filosofía en España y que es considerado por un hombre progresivo y, a la vez, exquisitamente moderado. Dice:

«Soy decidido partidario de la autodeterminación de aquellas comunidades autónomas que a sí mismas se tengan por nacionalidades o naciones, históricas o no […] Naturalmente, el respeto debido a dichas comunidades minoritarias en el conjunto del Estado español se ha de extender a las diversas minorías existentes dentro de cada una».

Aunque me choca que un filósofo «progresista» adopte tan sin reservas los postulados del nacionalismo, lo que verdaderamente me alarma es que ni siquera tome la precaución de recordar las catastróficas consecuencias que esos postulados han tenido en la reciente historia europea. Causa sorpresa que un hombre al parecer reflexivo y ponderado no anticipe las consecuencias reales que comportaría su propuesta de llevarse a cabo. Lo de menos sería la fragmentación del Estado en diversos pequeños Estados, sino la igualmente inexorable de estos Estados sucesores en tantos otros como resultasen de las sucesivas »autodeterminaciones», lo que en la práctica equivale a la guerra civil, según se está viendo hoy día en la Europa oriental, el Cáucaso y el Asia central. Es difícil imaginar un caos político mayor, de llevarse a la práctica el sistema de sucesivas autodeterminaciones preconizado por nuestro filósofo. Como se me hace cuesta arriba que un pensador tan eminente tenga una ignorancia tan supina de la historia y de los más elementales principios de la sociología política, debo suponer que si hace tales afirmaciones es por frivolidad. Tras cosas así solo me cabe el consuelo de recomendar la lectura de las páginas que a la política literaria dedica Tocqueville en L’Ancien Régime et la Révolution.

No hay palo, pero sí zanahoria

Nada nubla más la capacidad analítica que la demasiado fácil seguridad que al intelectual orgánico le confiere su vinculación al poder político, sobre todo si ese poder convierte la praxis democrática en un proceso totalitario camuflado de eficacia (lo de «gato blanco gato negro, lo importante es que cace ratones»). Así ha podido ocurrir que a menudo los intelectuales no hayan abierto la boca para decir que esto es lo que ha estado ocurriendo en estos años. Pero no quiero ocultar que, como intelectual independiente (en la medida en que tal cosa es posible), albergo el temor de que, al final del actual ciclo (si es que alguna vez acaba), los gobernantes que vengan prefieran seguir sirviéndose del sistema de la red que tantos servicios ha prestado y sigue prestando al gobierno socialista-nacionalista. No faltan indicios, en algún gobierno regional, que apuntan en esa dirección; y en algún periódico especialmente crítico con el actual gobierno se observa cómo se va facilitando, más o menos discretamente, un profiláctico cambio de corbata a los intelectuales de la red. Si el gobierno que venga aspira a seguir haciendo de los intelectuales propagandistas, entonces se habrá echado a perder una nueva oportunidad de regeneración de la vida intelectual. Y ello será especialmente grave porque la experiencia que en estos últimos sesenta años ha acumulado el español sobre el papel desempeñado por el Estado en los asuntos intelectuales no puede ser más desmoralizante, ya que ha dominado un intervencionismo envilecedor (unas veces al abrigo de las ideologías nacionalistas y otras de las socialistas). Con todo, es interesante comparar la relación que con la cultura mantenía el régimen de Franco en sus últimos diez años y el actual. El de Franco mantuvo un férreo control, basado en la censura, pero como los recursos discrecionales de que disponía eran escasos (o muy inferiores a los que el Gobierno ha dispuesto en los últimos años), el mundo de la cultura pudo formar sus criterios de valoración de una manera en buena medida independiente y también valiente (al menos en los últimos diez años de aquel régimen). En el Estado de las Autonomías (o, si se prefiere, de las Baronías) no existe oficialmente la censura, lo que sería anticonstitucional, pero con las políticas socialista y nacionalista se ha hecho un uso tan indiscretamente discrecional de una masa tan abrumadora de recursos para la promoción de intelectuales orgánicos y allegados, que el resultado ha sido que, mientras que en los últimos diez años del régimen de Franco los valores de la cultura rara vez estaban en la línea del poder, en los del actual gobierno solo los afectos al poder han tenido la posibilidad de prosperar. La servidumbre del escritor lejos de haberse suavizado, no ha hecho, en la práctica, sino agudizarse. Nunca se debe olvidar que un Estado democrático puede ser tan tiránico como la peor de las dictaduras, y tal cosa ocurre inexorablemente cuando la sociedad no cuenta con medios con los que limitar el poder de los que gobiernan. No es por ser democrático por lo que el Estado queda a salvo del despotismo, sino por los instrumentos jurídicos de control que limitan la expansión de su poder y la utilización partidista del mismo, empezando por la clásica división de poderes. La afirmación atribuida a uno de los principales dirigentes socialistas, según la cual Montesquieu habría muerto, venía, sencillamente, a expresar la aspiración a convertir la democracia en un sistema totalitario. Nada es más temible que confundir la mayoría obtenida en las elecciones con el derecho de conquista.

El actual dirigismo pretende recoger los mismos frutos que al régimen anterior le facilitaba la censura: coartar la libre y espontánea eclosión de los valores culturales. (...) A nadie parece ocurrírsele que los premios oficiales sirven, ante todo, para que los que gobiernan definan cuáles son los valores y cuáles no, y para que, al tiempo que juegan con la vanidad de los autores, se capten una agradecida sumisión. Como la concesión de esa clase de premios tiende a convertirse en una ingeniosa manera de transformar los valores intelectuales en propaganda y clientelismo, convendría suprimir o al menos suspender por unos años ese sistema que es propio de régimenes despóticos que en vano tratan de presentarse como ilustrados. (...)

O cultos o cautivos de la propaganda

Con lo anterior ni hemos dicho ni hemos querido decir que el Estado deba abandonar la cultura, pues si la primera función del Estado es proporcionar seguridad y garantizar el cumplimiento de determinados derechos y deberes, la segunda es la de mantener una cierta altura de civilización. Lo que decimos es que el Estado debe cuidarse de no convertir la cultura en propaganda. Es vital que se marque unos límites en la utilización del poder de que dispone, pues transgredidos esos límites el efecto de su intervención representa uno de los mayores peligros para la cultura y constituye la vía libre hacia el despotismo y la corrupción. El Estado tiene cauces e instrumentos perfectamente legítimos para promocionar la cultura. Ahí están la educación en sus diferentes niveles, la investigación, la atención a bibliotecas y archivos, el sostenimiento del patrimonio cultural (urbanístico, arquitectónico, artístico, literario, etc.). El Estado tiene que velar porque los mecanismos que permiten acceder a la condición de profesor sean del máximo rigor y no, como se ha visto, se utilicen criterios políticos, incluso el más desmoralizante de todos, el de tipo localista, que se ha producido hasta en la provisión de cátedras universitarias. Por su propia naturaleza, el Estado no puede hablar de tú a tú, compadreando. Ese lenguaje es propio de los Estados feudales y oligárquicos, en los que las personas creen encarnar al Estado. Cuando los que lo administran se ponen a hablar de tú a tú a los ciudadanos, se produce la primera corrupción, de la que derivan todas, pues ese lenguaje indica que los gobernantes se consideran dueños del Estado y no sus leales administradores. En los Estados de Derecho, el lenguaje de éste solo puede ser formal, impersonal, normativo. La igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, desde el Presidente del gobierno hasta el último ciudadano, debe ser norma fundamental, grabada con caracteres indelebles en la conciencia de los ciudadanos, y a ella deben asemejarse en lo posible las relaciones del Estado con los intelectuales y el mundo de la cultura en general.

Como el mal que describimos es tan grave, no basta con aplicar paños calientes. La primera medida vigorizante puede ser -si se me permite bromear en serio- que el intelectual diga en voz alta, al menos una vez al día: «¡Basta de premios, basta de subvenciones discrecionales, basta de invitaciones oficiales a congresos, a jurados, a cursos, a programas de televisión y radio!» No hay medio más seguro de saber si el escritor está en camino de curación que ver si, dando la espalda a esa cadena de juegos florales, exige la supresión de los premios oficiales, de los que se sirve el limosnero de turno para engrosar su corte de inteligencias cautivas. Con los recursos empleados para esos premios propongo que se atienda a la edición del patrimonio literario español, tan escandalosamente postergado. Faltan ediciones críticas de la mayoría de nuestros clásicos (por ejemplo, Calderón), y no es nada fácil encontrar en las librerías ediciones -ya no digo ediciones bien preparadas- de la inmensa mayoría de los principales autores de los siglos xiv al xix. Hay un Museo del Prado para la pintura, pero no hay una Biblioteca de Clásicos Españoles. No se trata de que un departamento ministerial asuma esas tareas editoriales, pero pienso que el Estado podría prestar un gran servicio a la cultura si estimulase a las editoriales privadas para que realizasen una empresa de esa índole.

Nada más lejos de mi intención que la de recrearme en ninguna especie de fatalismo. La situación que hemos descrito no es, en modo alguno, una fatalidad ante la que habría que perder toda esperanza. Es, simplemente, el resultado de condiciones políticas, económicas, sociales y educativas muy concretas, cuyas causas no es difícil determinar, aunque sí de remediar, debido a la red de intereses que se ha tejido a lo largo de trece años en los que la incultura política de buena parte de la sociedad ha hecho el juego a una minoría de gente ambiciosa, fanática y sin escrúpulos que estaba y sigue estando dispuesta a cualquier cosa con tal de conservar el poder y sus privilegios. El responsable político debe evitar, ante todo, los favoritismos. ¿Cómo justificar, por ejemplo, que se concedan todos los años ayudas de cientos de millones a la Fundación de un determinado artista no solo vivo, sino tal vez demasiado vivo, cuando, al mismo tiempo, se cae a pedazos el patrimonio artístico y ni siquiera hay una edición crítica de los principales escritores españoles?

Por último, y conviene ponerlo de relieve, pues la involución que ha sufrido nuestra sociedad a veces da miedo, el Estado debe prestar todo su apoyo a la lengua española. Resulta chocante que uno deba

decir, como si se tratase de un asunto excepcional, algo que tendría que resultar obvio. Lo sería de no mediar las sistemáticas campañas emborronadoras de los gobiernos socialistas y nacionalistas, a menudo aliados entre sí. El Estado debe impedir por todos los medios legales que se discrimine a los que utilizan nuestra lengua común. E incurriría en una dejación cultural imperdonable (no lo perdonarían los cientos de millones de hispanohablantes de dentro y fuera de España) que el propio Estado -en el peldaño que sea: nacional, regional o municipal- discriminase negativamente el uso de la lengua española debido a que «goza de demasiada buena salud», como recientemente decía una de las líderes más locuaces (en español) del nacionalismo (en catalán). El médico más inepto sabe que no es lícito curar a un enfermo si esa curación implica hacer enfermar a otro que está sano, o – lo que es más bien el caso- si el intento de curar al enfermo implica inocularle una enfermedad aún más grave que la que hasta ese momento padecía.